♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

3刷り出来!(2024年12月刊行)

ニュートンは リンゴで ぼくは 弁当で

100年未来の家族へ

100年未来の家族へ

ぼくらがつくる〝弁当の日〟5.7.5

竹下和男 文・写真/宝宵和美 ・写真

本体価格:1400円(税込:1540)円

ISBN:978-4-916110-88-6 A5変型判/

並製/144ページ(オールカラー)

はじまりのぼくは、スーパーで迷子になった。買いたいものをさがせなかった。はじまりのぼくは、リンゴの皮がむけず、ごはんをたけなかった。友だちと弁当の見せっこをしていると、失敗までもが楽しかった。今はニュートンに負けない発見もしているような気がする。 スーパーで迷わないし、楽しみながら買いものができるようになった。うまく答えられないけれど、なんとなく、 次はいつ? 父も待ってる ”弁当の日”

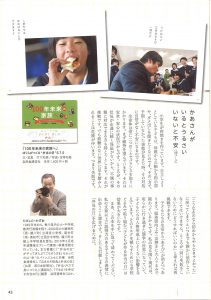

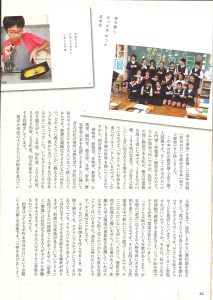

![]() 「親は手伝わないで」この一言から香川県滝宮小学校で”弁当の日”の取組みが始まって18年。校長就任後まもなく著者が打ち出した「材料の調達から、調理、後片付けまで子どもだけでする”弁当の日”」の実施校も、小・中・高・大学合わせ2300校を数えるまでに。本書は著者が18年撮りためた写真と、子どもたち自身の発見や思考の深まり、成長を物語る数々のエピソードから掬い上げた川柳128句で構成。 「先生たちの考えていることがだんだんわかってきた」…親元から離れ、大学生や社会人となり、子を持つ親の世代になった卒業生たちから届いた便りへの感謝の気持ちというお返しでもあります。

「親は手伝わないで」この一言から香川県滝宮小学校で”弁当の日”の取組みが始まって18年。校長就任後まもなく著者が打ち出した「材料の調達から、調理、後片付けまで子どもだけでする”弁当の日”」の実施校も、小・中・高・大学合わせ2300校を数えるまでに。本書は著者が18年撮りためた写真と、子どもたち自身の発見や思考の深まり、成長を物語る数々のエピソードから掬い上げた川柳128句で構成。 「先生たちの考えていることがだんだんわかってきた」…親元から離れ、大学生や社会人となり、子を持つ親の世代になった卒業生たちから届いた便りへの感謝の気持ちというお返しでもあります。

(本文より) 失敗作 いいえ あなたのデビュー作 目覚ましより 先に起きてる ”弁当の日” 弁当は 水平運動 見せっこまで ばあちゃんが 育てたマンバで 郷土食 子の自立 さびしいけれど ガマンガマン 鶏・魚 野菜・牛・豚 オレになる …

竹下和男(文・写真)

1949年、香川県生まれ。小・中学校長、行政職を経て平成12年度より香川県滝宮小、国分寺中、綾上中の校長を歴任。3校で全国初の試み「子どもが自分で作る”弁当の日”」に取り組み、2010年3月退職。朝日・毎日・読売・産経各紙、共同通信を通じて各地方紙や雑誌等で広く紹介された。その間、『”弁当の日”がやってきた』『台所に立つ子どもたち』『始めませんか 子どもが自分で作る”弁当の日”(対談・鎌田實氏と)』『ごちそうさま もらったのは”命”のバトン』(以上小社刊)を上梓。以後フリーで講演活動を通じ、学校・家庭・地域が手を携え子どもの成長を喜びあえる環境づくりをと、精力的に活動している。著書多数。 宝宵和美(写真) 1973年生まれ。96年、(株)スタジオエビス入社後、99年独立。CDジャケット:椎名林檎『加爾基 精液 栗の花』、宗次郎(オカリナ)、ベッキー、King Bratherz。「日比谷公会堂」記念写真。『Feeling Birth』(自然食通信社)撮影。ライフワーク:出産写真「ありがとう」上映会、男の介護教室(久留米教室)主宰。

「弁当の日」の実践は全国の小中高校、大学、オフィスへと、1990校(2024年4月現在)を数えるまでに広がっています。それぞれの現場から寄せられる生き生きとした取組みの様子が、竹下和男さんの公式HP『子どもが作る〝弁当の日”』で読めます。 ![]()

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬ 『のんびる2019年5月号』(発行:パルシステム生活共同組合連合会)に竹下和男先生のエッセイ 〝弁当の日″が描く未来 が掲載されました。 もっと「弁当の日」を広げたくなります!(クリックすると記事が大きくなります)

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

CGCNEWS(シジシーニュース)2019年2月1日(金)第497号に、『弁当の日』提唱者、竹下和男さんの講演要旨が掲載されました。 一部抜粋してご紹介いたします。(クリックすると記事が大きくなります)  CGCとは・・・北海道から沖縄まで全国の中堅・中小スーパーマーケットで組織するコーポラティブ・チェーン(協業組織)のこと。加盟店は全国で213社(店舗数4,042)。地域に育てられてきたスーパーマーケットとして生活者や地域社会を支えるインフラとなるべく活動しています。『弁当の日』の応援企業です。

CGCとは・・・北海道から沖縄まで全国の中堅・中小スーパーマーケットで組織するコーポラティブ・チェーン(協業組織)のこと。加盟店は全国で213社(店舗数4,042)。地域に育てられてきたスーパーマーケットとして生活者や地域社会を支えるインフラとなるべく活動しています。『弁当の日』の応援企業です。

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

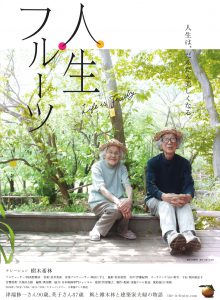

『ききがたり ときをためる暮らし』『ふたりから ひとり〜ときをためる暮らし それから』 食を軸に、人とモノ、ことなどがいろいろと交わっていく〝ハブ″のような存在でありたいとおっしゃる FARO COFFEE & CATERING。 本郷3丁目からすぐ、実はこちらのお店、自然食通信社からもすぐなのです。 行列のできるうどん店「こくわがた」お隣の階段を昇っていくと、窓から差し込む光が美しい、開放感のある空間が広がります。 ドリンク、フード、スイーツ。どれもこだわりがあり、ほっとできる美味しさ。 スタッフの方が、つばたさんのご夫妻のことをもっと知ってほしいと、2月2日(日)18時から『人生フルーツ』の上映会が開かれました。 これをきっかけに、 FARO COFFEE & CATERING が寄り道の定番になるかもしれません。 上映会は盛会のうちに終了いたしました。当日お集まりいただいた皆様、ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。 【チケット予約・お問い合わせ】mzk.dada@gmail.com ※ 氏名・人数・ご連絡先を明記の上、上記のアドレスまでメールにてご予約ください。 ■会場:FARO coffee&Catering ■会場住所:東京都文京区本郷2丁目39−7 エチソウビル 204 ■会場アクセス:【こちら】 ■主催者FBは👉【こちら】 『ときをためる暮らし それから』『ふたりからひとり』の販売もあります。 上映後には、建築家であるFARO DESIGNのお話、自然食通信社による取材当時の話などトークの時間もあります。 ♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬ (自然食通信社刊)著者ご夫妻の映画『人生フルーツ』が東京・ポレポレ東中野で2017年1月2日公開され、連日満員の盛況!!

■会場アクセス:【こちら】 ■主催者FBは👉【こちら】 『ときをためる暮らし それから』『ふたりからひとり』の販売もあります。 上映後には、建築家であるFARO DESIGNのお話、自然食通信社による取材当時の話などトークの時間もあります。 ♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬ (自然食通信社刊)著者ご夫妻の映画『人生フルーツ』が東京・ポレポレ東中野で2017年1月2日公開され、連日満員の盛況!!

ポレポレ東中野ホームページ https://www.mmjp.or.jp/pole2/ twitter→ https://twitter.com/Pole2_theater でも、たくさんの感想が寄せられています。

ポレポレ東中野ホームページ https://www.mmjp.or.jp/pole2/ twitter→ https://twitter.com/Pole2_theater でも、たくさんの感想が寄せられています。

2016年7/30(土)~31(日)に東京・神楽坂の日本出版クラブを会場に、BOOK MARKET2016が開かれました。アノニマ・スタジオ主催のこの合同ブックフェアは今年で8回目。読者や書店員、出版社が直接交流できるイベントとして人気を集め、今年は32社の出版社が出展。2日間に訪れた人の数5000人(推定)と、これまでで最高のにぎわいに。7/30(土)には自然食通信社の著者お二人による対談が実現しました。 東京・国分寺市で助産院を開業し30年。女性たちのこころとからだを丸ごと抱きとめ、開放感あふれるお産体験へといざなってきた矢島床子さん。布作家・早川ユミさんは高知県の山あいで、土を耕し自然とともに生きる知恵を土地のお年寄りたちに教わりながら、からだに寄りそう衣服をつくり続けて20年に。それぞれの分野で活躍するお二人に、〝いのち〟を〝つなぐ〟からだについて語り合っていただいた。

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

会場内には矢島助産院でのお産の様子を写した大きなパネル写真が飾られ、ダイナミックなお産の世界観に包まれながらスタート。

「70歳を超えたが、幸せな助産師をやってきた」そう話し始めた矢島さんはすでに5000人の赤ちゃんを取り上げてきたベテラン助産師さん。「赤ちゃんは、本来お母さんの小さな膣が大きく伸びきって生まれてくる。痛くてしょうがない。でもそれは自分で産んだ喜びに変わるための痛み」と、矢島さんは《自分で産む》ということにずっとこだわり続けてきた。

岐阜の山奥の農家で生まれ、子どもの頃は畑に出土する縄文時代の矢じり拾いに夢中。看護師を目指していた20歳の頃、自動車事故で峠から車ごと転落、意識不明の重体で今も目に麻痺が残る。事故後、助産師への道を勧められ、それが人生の転機になった。当時日本に入ってきたばかりのラ・マーズ法を広めた故・三森孔子助 産師に師事し、病院では体験できない地域の開業助産師に出会う。自身も第3子の出産で初めて自宅分娩を体験。それまで子育てに無関心だった夫もお産に立ち合ったことで、子育てに対する意識が変わった。日常生活のなかで、布団の上で産むしあわせ・快適さに気づき、それが矢島さん自身のお産の原風景になったという。

矢島流お産介助の3原則は、①絶対にひとりにしない、 ②からだに触れる、 ③産婦さんの全てを受け入れる―こと。 「身体が開き、今まで味わったことのない別世界に連れていくのがお産。だからこそおかあさんたちには、『動物になってね、バカになってね』と言っています。本能のままにさせてあげることがひとつの技術なんですね。痛くて強烈な体験であるお産を経験させてあげる、“いのちの原風景を築かせてあげる”こと。それが後に喜びになり、女性が“自分の《産む性》に自信を持って生きていける”ことになるんです」 矢島さんのお話を受けて、早川さんは、「私も助産師さんに子どもを取り上げてもらいました。今日のお話は共感することばかり」とテンポの良いやりとりに。

早川 いまここにある写真やスライドを見て、改めてお産ってすごい力があるなあと、涙が出てしまいました。いま、野性の感覚をテーマに本を作っているので《お産の持つ力は野生の力》とおっしゃっていたのが印象的でした。私も、畑で茶豆を満月のときに蒔くと、ぐいぐいと発芽していくのがわかるんです。お産も満月のときに多いでしょうか?

早川 いまここにある写真やスライドを見て、改めてお産ってすごい力があるなあと、涙が出てしまいました。いま、野性の感覚をテーマに本を作っているので《お産の持つ力は野生の力》とおっしゃっていたのが印象的でした。私も、畑で茶豆を満月のときに蒔くと、ぐいぐいと発芽していくのがわかるんです。お産も満月のときに多いでしょうか?

矢島 満月と新月のときに多いと感じますが、そうじゃないときに生まれることもあります。(現代の女性たちの)身体が変わってきているというのもあるでしょうけれど。だけど、(満月や新月のときのような)潮の満ち引きといったものに導かれて命というものはつながってるなぁと感じます。

産むチカラは一人ひとりのなかに

日本人の生活スタイルが変り、冷え症の女性も多くなった。ちょっと頭が痛ければすぐに薬を飲んで解決できる。椅子の生活、和式トイレから洋式トイレに。何気ないと思える生活スタイルの変化は実は大きなからだの変化が伴う。矢島さんも早川さんもそれぞれに、しゃがめなくなった《女性》や《若者》が多いと実感しているという。

早川 最近の病院では夜中のお産は時間外労働扱いで料金が高くなるので、陣痛促進剤などでお産自体をコントロールするって聞きますし。お産は病気じゃないのになあって、みんながより自然なお産がしたいって声をあげていってシステムを整えていくことが大事だなって思います。産むという野生の力が一人ひとりの中にきっとあると思うんです。

矢島 今、みんな医療に任せてしまっている。自分で産んで自分で育てるっていう感覚があまりないというか。子どもたちに生きる力がつくようにしないとね。 早川 高知では助産院が県内に一軒しかなくって、(助産院で産みたい)妊産婦は他府県に産みに行ってるんです。助産師さんを目指す人たちがもっと増えればこの状況は変わるのになと思っています。

矢島 今の世の中では経済効果としての《出産》なんですよ。国から助成金も出るし。だからこそどういうふうに豊かなお産にもっていくかということが問われていると思うんです。

お産の現場に男性助産師?

早川 (矢島さんの)本を読んで知りましたが、1997年頃から男性助産師の導入に反対されたのですね。

矢島 開業してまもなく助産師会に入りました。男性助産師を導入しようという動きを受けて、助産師会から反対運動をしてほしいと言われたんです。“これはいけない!心もからだもひらくお産のサポートをするのは、やはり女性であるべきだ”と署名運動を全国展開しました。初めて国会に行ったり、いろんな議員さんとも知り合いになって導入は見合わせになりました。 それから4年後でしょうか。国会でまた法案を通す動きが出てきてね。こんどは助産師会が男性助産師の導入に賛成したんです。

それぞれの立場はあるものの、わたしは産む女性の性を守りたいという立場で運動を再開しました。時期尚早・女性の羞恥心・プライバシーへの配慮・生命と性の尊厳などを訴え、法案は見送りになりましたが、いつまた再燃するかはわかりません。 (男性がお産の現場にいるなかで)自分のからだをさらけ出すということは女性にとって苦痛なんです。そういうことを堂々と言える世の中になればいいなと思っています。

早川 古代からの長い歴史を考えると、たかだか100年くらいの間に病院がたくさんでき、薬を飲んだり手術をしたりという世の中になりましたが、それまでは薬草を煎じて治したり、民間医療とかいろんなものがあったんですよね。お産も女性たちによって支えられてきたと思います。逆に男性の得意なことと女性の得意なことがあるから産む性としての女性の役割は大事にされるべきじゃないかなって思いますね。

矢島 わたしたちはこういうお産をしたい! という声を出していかないと、と思うんです。命があればいい、簡単にお産が済めばいい、じゃないんですよね。

自分の感覚が大事

早川 私の場合は1人目はラ・マーズ法だったんです。最初はそこで分娩台に乗せられたんですが、2回目のときに先生に“これは嫌だからちょっと立ってお産してみる”って言ったら“いいよ! いいよ!”って言ってくださって。好きな音楽を流してくださり、くつろいで産めたんです。今でも交流があってつながっています。2人目の時には上の子も立ち会ってくれて。イキんだときに便が出たことを覚えていて、いまでも話題にされます。(笑)

矢島 便が出るようになると、もうすぐ生まれるんです。喜ぶんです、わたしたちは。

早川 そうなんですか!

矢島 そう。だって肛門だって開いてくるんですもの。

早川 お産は快感だっておっしゃられたのがよくわかります。“バカになる”って話も。今は学校で知識をまず先に学んでしまうので、頭で考えずにからだで感じることが大事なのだと思います。 たとえば食べものだったら賞味期限を見てから、これは危ないってなりますけど、うちでは若い子たちにクンクン嗅いでごらんと言っています。自分の感覚を研ぎ澄まして大事にしていくということが今、求められているんじゃないでしょうか。冷え取りをしたり、おなかの中から呼吸をしたりすることも大事ですね。本の執筆で丹田呼吸法を書いているときにラ・マーズ法を思い出したんですけれど、意識して呼吸をするということはとても大事です。

矢じりから縄文時代に思いを馳せる

早川 矢島さんは縄文時代の矢じり拾いでからだの感覚を習得されたのではないかと思いました。矢島さんの底力はそこから来てるんじゃないかしらって。(笑)

矢島 底力かどうかはわからないですけれど、1個拾うとうれしくって、もう何時間も探して。どんな人が、とか空想ばかりしていましたよ。

早川 縄文時代の土偶ってほんとに女性のからだですよね。おなかがぽってり大きくって。それを割ったり、首を落としたり、粉々にしたりしてお祀りしたんですが、赤ちゃんが無事生まれることも育つこともままならなかったから、そうやって土偶をこしらえたんじゃないかなと思うんです。 今日は矢島さんのお話を通して、共通することがたくさんあり感動しました。次の本にお産のことも入れたいなと思います。もっとこういう話を聞いて、自分の感覚を信じる、からだを感じるということに多くの人に触れてほしいと思います。矢島さんは身内が助産師になられていて。わたしもがんばって次の世代の方々にもっと伝えなくっちゃ、と思いました。

矢島 私も、もう少し長生きしたいです。

2016年7月30日対談。 ―文責・編集部

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

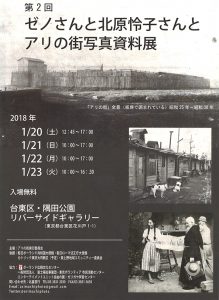

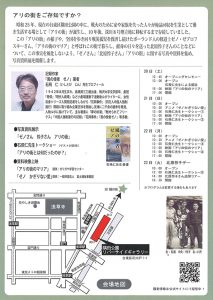

アリの街をご存知ですか? 昭和25年、現在の台東区墨田公園の中に、戦火のために家や家族を失った人々が廃品回収を生業として働き生活する場として「アリの街」が誕生し、10年後、深川8号埋立地に移転するまで存続していました。この「アリの街」の様子や、全国を歩き回り戦災孤児を救済し続けたポーランド人の修道士ゼノ・ゼブロフスキーさん、「アリの街のマリア」と呼ばれこの街で暮らし、献身の日々を送った北原怜子さんのことなど歴史的事実を風化させないようにと写真資料展を開催します。「風の使者 ゼノ」の著者、石飛 仁さんが開催期間中、解説やトークショーなどで登壇します。ぜひ足をお運びください。 第2回 ゼノさんと北原怜子さんとアリの街写真資料展 2018年 1月20日(土)12:45~17:00 1月21日(日)10:00~17:00 1月22日(月)10:00~17:00 1月23日(火)10:00~16:30 入場無料 台東区・墨田公園リバーサイドギャラリー (東京都台東区花川戸1-1) 主催:アリの街実行委員会 後援:駐日ポーランド共和国大使館・駐日ローマ法王庁大使館・東上野地域コミュニティ委員会 問合せ:北畠哲行 TEL 03-3831-2030 FAX 03-3831-3650 E-mail:asimachiphoto@gmail.com Twitter:arimachiphoto ☆詳しくはチラシをクリックすると拡大しますのでご覧ください。

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

冬野菜の主役白菜、名残にたっぷりいただきます

2021.3.16

・味噌汁/具=里芋・長葱・渦巻き焼き麩 ・サツマイモ入りご飯/具=サツマイモ・生姜/調味料=塩 ・白菜の煮浸し <材料>白菜・山芋/調味料=だし汁(昆布+鰹節)・酒・薄口醤油・みりん か砂糖・塩 ・ジャガイモと人参のグラッセ風 <材料>ジャガイモ・人参・玉ネギ/調味料=バター・塩・胡椒 ・長葱・春菊入り卵焼き

本日のおかずハイライトは白菜の煮びたしなり。山と刻んだ白菜と長いもすりおろし。材料はこれだけと素っ気ないけれど、たっぷりの出汁が染み込んだ白菜のうまいことといったら! 冬の鍋料理で、魚やら肉やら牡蠣やらに取り囲まれ、全身にその旨味を染み渡らせ大活躍したのはついこないだのこと。

人も鳥も動物も草木も春を恋しとう3月ともなれば、その役割を完全に終えている白菜。キッパリとした気持ちで春に向かうためにも、最後のひと働きをしてもらいたい。というわけで、まずは味の決め手となるだしを昆布と鰹節でたっぷりと用意。

あとはいたって簡単。刻んでおろすだけだから手はかかりません。そうですね、2人分で大きさ中くらいの白菜の半分を使います。繊維に沿って長さ5〜6センチを目安にザクザクと。 酒、薄口醤油、塩で吸い物より少し濃いめの味にしただし汁(とろろ芋を伸ばすための分を残して)で、クタクタになるまで弱火でじっくり煮ていこう。

野の扉からは、自家採種の種イモからじっくり育てたたくましい山芋が毎冬数回は届く。ねっとりと地味豊かな山芋も里芋と共に煮物、揚げ物、とろろご飯と、わが家の食卓を支えてくれるエースだったと、今更ながら実感。 皮をむいて、すり鉢ですりおろした山芋に残りのだし汁を少しずつ加えながら1.5倍くらいの量まで伸ばしておく。

たっぷりのだし汁が染み通った白菜を深めの皿に盛り、出汁じたてのとろろ芋を添えて出来上がり。

サツマイモご飯と味噌汁とこのおかずだけでも十分なんだけど、他の冬野菜もまだ使い切っていないのが気にかかっていたものだから。 玉ネギの千切りと、人参、ジャガイモをバターで炒め、塩・胡椒で味をつけ蒸したのと、小口薄切りにたっぷり刻んだ長葱と春菊の卵焼きまで作ってしまいました。食べきれず残ったおかずは後日リメイクで登場することに。(よ)

- 新しい記事

-

- 3刷り出来!(2024年12月刊行)『100年未来の家族へ〜ぼくらがつくる〝弁当の日〟5.7.5〜』 (2月17日)

- 『種まきびとの絵日記』出版記念 1.25~2.9 鹿児島 MAKAI Gallery おんなは雑草 絵のあるスカート展 早川ユミ&まりぼん (1月20日)

- 山口県下松市 器・ギャラリー あ・でゅまん 早川ユミと小野セツロー ことばを紡ぐツアー 12月8日〜12月20日 (12月18日)

- 2024.11.27~12.1 (日)早川ユミ & 小野節郎 「ことばを紡ぐツアー」●東京 poooL 武蔵野市吉祥寺本町3-12-9 潤マンション105 (11月28日)

- 早川ユミ◉絵を描くようにくらそう 10月5日(土)〜10月20日(日)さいたま大宮 ギャラリー樟楠&あるぴいの銀花ギャラリー日記 (10月1日)

- 「盲導犬と地球を歩く」刊行記念イベント 8/8(木) (8月5日)

- カテゴリー